|

|||||

|

|||||

AVERTISSEMENT

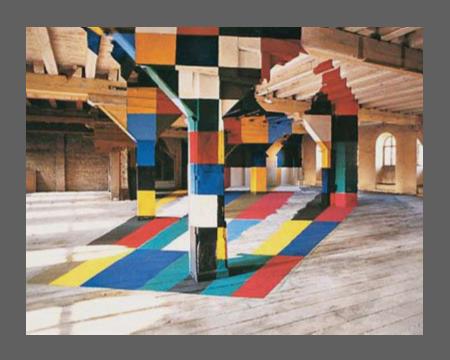

Metz, photographie réalisée par Georges Rousse en 1993 dans un bâtiment abandonné est pour moi une des plus belles images du monde. Cette oeuvre offre à la vue quatre-vingt carrés multicolores assemblés en damier, qui ne sont pas de réels carrés, et ne forment pas un véritable damier. Ainsi, la plupart des formes peintes sont-elles situées à des profondeurs différentes, et la distance qui sépare les carrés de la rangée inférieure du carré ocre peint sur le mur du fond semble constituer l’écart le plus important. De même, chacun des polygones est vu sous une inclinaison particulière. Seuls les carrés, dont la totalité de la surface est peinte sur les poutres horizontales ou verticales, peuvent prétendre de manière approximative au statut de forme quadrangulaire. En revanche, les formes géométriques de la rangée inférieure ne sont que des perceptions illusoires de carrés, puisque nous avons là des trapèzes peints à même le sol. Pire encore, des dispositions, plus complexes que celles que nous avions pu imaginer, sont ici employées. Ainsi, les carrés, qui chevauchent différentes parties de l’édifice, sont le résultat d’une parfaite mais illusoire juxtaposition de polygones aux découpes différentes, dont les surfaces s’échelonnent à des profondeurs différentes et s’orientent dans des directions contradictoires. Quelles conséquences pouvons-nous tirer de cette image illusoire de damier peint ? En multipliant les dispositions de plans successifs de carrés et les directions contradictoires des polygones, cette peinture s’attaque tout autant à l’échelonnement des formes dans l’espace qu’à leur orientation. Pour atteindre ces deux principes d’organisation spatiale, Georges Rousse utilise deux mécanismes de l’ambigu. En premier lieu, un alignement équivoque d’orientations unifie les directions contradictoires. Celui-ci permet de donner l’illusion de la continuité d’orientation des lignes verticales et horizontales des différents carrés du damier. Alors que chaque carré ou morceau de carré s’oriente dans une direction différente selon la partie de l’architecture où il est peint, nous croyons à l’unité et à la continuité de direction de leurs contours. En second lieu, un contact équivoque des contours est nécessaire pour relier entre eux les morceaux des carrés qui auraient la malencontreuse idée d’être peints sur des surfaces distantes. Bien que le support utilisé rende la tâche plus complexe, cette combinaison des mécanismes n’est pas nouvelle, car Magritte opérait déjà de même avec La Condition humaine II. Nous retrouvons ici la nécessité d’articuler plusieurs ambiguïtés différentes afin de lutter contre la force illusoire d’un médium particulier : la photographie. Ainsi, Metz se doit d’ajouter l’équivoque de l’orientation à l’ambiguïté de l’échelonnement, car la représentation photographique de l’espace tridimensionnel se révèle beaucoup plus ardue à combattre que l’espace d’une image dessinée.

Reprenons l’analyse de cette œuvre afin de déterminer la critique de la représentation qu’elle fonde. En premier lieu, nous avons à repérer les moyens de cette critique. À l’évidence l’utilisation conjointe de l’alignement et du contact équivoques prouvent que l’espace est le principal sujet de cette photographie. Le passage des trois dimensions du réel au deux dimensions de l’image est en effet une nouvelle fois remis en cause par les moyens sémantiques de la représentation. Mais, son apparente simplicité ne doit pas cacher la complexité de cette œuvre, car en-deçà des moyens sémantiques, les moyens matériels employés posent déjà problème. Nous sommes en effet dans une représentation intermédiaire qui articule pure peinture et photographie, et cette combinaison, qui, en tant que photographie de peinture, ne pourrait être qu’anecdotique devient ici conflictuelle, puisque ces deux médias ne travaillent pas cette représentation de la même manière. Alors que la photographie prend essentiellement en charge les trois dimensions du réel, la peinture supporte celle des deux dimensions de l’image. Tant le redoublement du conflit que sa répartition inédite permettent d’évoquer une pratique contemporaine de la critique de la représentation. L’articulation inédite des moyens sémantiques et matériels débouche sur une représentation bifide, où l’image inventée de la peinture vient aplatir l’image du monde de la photographie. Afin d’apprécier la singularité visuelle de cette image, nous allons porter trois regards sur cette image. En un premier temps, un regard candide, confiné au damier peint, constatera l’aplatissement de la représentation. Ce constat semble nous rapprocher de la pratique d’un Gauguin, qui, par ses aplats colorés, signifiait la platitude de l’image, ou celle d’un Stella, qui, par son dessin, marque celle du support. Mais ici, un deuxième médium, la photographie, participe à la représentation, qui, en débordant le damier peint, met en évidence l’espace architectural de l’entrepôt. La présence de cette architecture nous conduit alors à un deuxième aplatissement : celui de la représentation d’un espace réaliste. Nous nous éloignons de l’espace imaginaire et inventé d’un Gauguin, pour aplatir l’espace d’une image du monde. Pire encore, plutôt que de remettre en cause la construction perspective d’une peinture de Cézanne ou de Magritte, cet aplatissement concerne une représentation au mimétisme poussé : une photographie de l’espace. Puis, en un troisième temps, un regard sagace nous fera comprendre que la peinture recouvre le lieu qu’elle aplatit et non pas sa photo. L’évidente impossibilité d’un véritable aplatissement du réel par la peinture conduit alors notre regard à un ultime constat : le damier aplatit non pas la profondeur réelle de l’espace, mais celle qui, étant photographiée, est visible. Constat qui ouvre sur une dernière problématique : l’aplatissement de la perception d’un espace réel. D’un point de vue plastique, trois aplatissements sont superposés en cette image. Le premier, qui dévoile la matérialité du support, est supporté par la peinture d’un quadrillage, dont la forme, constituée de verticales et d’horizontales, est à même de marquer la platitude de n’importe quelle image. Sa réalisation la plus juste serait celle d’un damier peint à la surface de la photographie. Le second aplatissement, qui concerne la représentation de l’espace, résulte de la confrontation de la peinture et de la photographie. Pour le comprendre, nous devons imaginer une vitre, placée entre le lieu et l’objectif de l’appareil, sur laquelle serait peint le damier. Cette vitre permettrait d’aplatir la représentation de l’espace sans que la peinture n’ait à être appliquée sur la photographie ou sur l’architecture. Le troisième aplatissement, qui s’applique à la perception de l’espace, est fourni par le médium photographique. Parce qu’il fonctionne sur le principe de l’œil, l’appareil de prise de vues laisse croire que nous verrions la même chose en nous mettant à la place de l’objectif. Mais, pour en arriver là, la peinture doit être appliquée à même les murs, le sol et le plafond. Cet aplatissement articule donc la peinture, la photographie et l’installation. Cette dernière est essentielle, puisqu’elle détermine le point de vue donnant lieu à l’illusion d’un réel aplati. Au point qu’en remplaçant l’objectif de l’appareil par un œilleton, qui indiquerait au spectateur l’endroit d’où cette anamorphose peinte doit être perçue, l’installation du réel pourrait se passer de l’image photographique. À poursuivre notre approche plastique, ces trois aplatissements et ces trois médias devraient donc donner lieu à trois conflits spatiaux. Mais, deux de ces trois conflits font doublon, qui reprennent l’opposition, bien connue, concernant le passage des deux dimensions de l’image aux trois dimensions du réel. Ainsi, la forme du damier, que nous croyons plane, tend à aplatir la représentation photographique d’un espace que nous savons plein. Que ce damier soit peint directement sur la photographie prise par l’artiste ou sur une vitre venant s’intercaler entre le lieu et l’objectif de l’appareil, un même conflit spatial se répète, qui voit les deux dimensions du dessin s’opposer aux trois dimensions de l’espace photographié. Malheureusement, ce conflit et les pratiques picturales qui le fondent ne tiennent pas devant une étude approfondie de l’image. La lumière, qui vient recouvrir les carrés peints sur le sol, prouve que le damier n’a été peint ni sur la photographie du lieu, ni sur une vitre qui serait placée en avant de l’appareil. De même, les changements de ton à l’intérieur d’un même carré sont, pour un œil averti, le signe de la distance qui sépare les différents morceaux qui composent ces formes apparemment quadrangulaires. Nous sommes ainsi amenés à constater que ce damier n’est pas une surface plane, mais résulte de l’accumulation de polygones dispersés dans l’espace du lieu. En cela, sa fonction n’est pas de révéler la nature illusoire de la profondeur de l’espace représenté. Cette évidence nous amène à considérer un deuxième conflit spatial, que la peinture n’avait encore jamais abordé. Ce nouveau conflit est paradoxal, en ce qu’il persiste à aplatir la représentation, en opposant les trois dimensions de la peinture appliquée sur les murs aux trois dimensions du réel. En effet, la peinture du damier, que nous savons maintenant profonde, arrive encore à aplatir les trois dimensions de l’espace pour donner le sentiment de la platitude de sa représentation. Cette situation inédite marque un renversement d’importance : alors que les artistes s’ingéniaient depuis la Renaissance à donner l’illusion de la profondeur d’une représentation en peignant la surface bidimensionnelle de la toile, Georges Rousse aplatit maintenant la profondeur illusoire de cette même représentation en peignant les surfaces des trois dimensions du réel. En dépit de sa complexité apparente, cette situation peut facilement s’expliquer par le changement de support. Si la représentation classique se contentait de travailler les deux dimensions de la toile, les trois dimensions du volume intérieur d’une construction architecturale deviennent le support sur lequel le photographe applique sa peinture. Pour cette raison, tandis que la peinture classique s’acharnait à mettre de la profondeur sur un support plan, Rousse trouve le moyen d’aplatir un support tridimensionnel. Mais, ce passage du plan au support tridimensionnel nous fait sortir du cadre de la stricte représentation, puisqu’en investissant un lieu réel, ce travail concerne aussi la perception du monde. En cela, Metz n’opère pas qu’un renversement de la représentation classique. En effet, nous savons qu’à délaisser l’image pour nous placer dans l’installation à l’endroit de l’appareil photographique, la profondeur du réel semblerait encore aplanie. Nous avions d’ailleurs constaté la même chose en nous mettant à la place du peintre de La Montagne Sainte-Victoire au grand pin. Mais, une différence de taille sépare la pratique de Cézanne de celle de Rousse : alors que le peintre aplatit la profondeur d’une vision personnelle de l’espace, le photographe aplatit la vision de sa profondeur réelle. Si dans les deux cas l’aplatissement de l’image est consommé, il ne concerne pas le même type d’espace. En passant de la peinture d’un espace, au réalisme tributaire de la technique et de la vision d’un artiste, à sa reproduction photographique, nous nous éloignons de la représentation pour nous approcher de la perception. L’image picturale du monde n’étant pas son image photographiée, le réalisme photographique de cette œuvre oblige à poser le problème en termes de perception du réel. Ainsi, alors que la peinture classique donnait l’illusion de percevoir la profondeur réelle sur une surface plane, la photographie de Rousse en crée une nouvelle, qui donne à voir la platitude de la profondeur réelle. Mais, cette platitude ne relève pas que de la photographie, puisqu’à regarder l’installation à travers un œilleton, l’espace réel semblerait encore aplati. D’une manière ou d’une autre, Rousse nous confronte donc à cette illusion méconnue, qui veut que même la perception du réel puisse sembler plane.

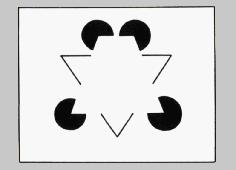

Après en avoir étudié les caractéristiques plastiques, nous allons procéder à l’approche sémantique de ce travail. À commencer par le type des plans utilisés, nous voyons que Metz est une ambiguïté du fond. L’espace architectural joue ici le rôle d’un fond qui, tout en contenant les différents polygones peints, laisse flotter le damier en avant. Le surgissement irrépressible du damier rappelle celui du Triangle de Kanizsa (ci-dessous une variante en forme de trapèze) qui, en dépit de son attachement matériel au fond, venait aussi faire figure au premier plan.

L’identité des mécanismes est telle que, même après avoir pris connaissance de la situation réelle, nous rechignons à accepter la véritable interprétation. La peinture de Rousse se distingue pourtant sur un point de la figure de Kanizsa. En effet, si nous retrouvons bien l’alignement équivoque du Triangle, le contact équivoque de contours n’est pas répertorié dans les ambiguïté du fond de notre classification générale (tableau n° 43). Ainsi, Metz peut être considéré comme une nouvelle figure ambiguë, faisant partie d’une nouvelle catégorie des ambiguïtés du fond. Mais, attention ! l’équivoque du contact des contours ne réside pas tant dans la contiguïté des cases, puisqu’un damier aux carrés espacés pourrait être envisagé, que dans celle des différents polygones dont l’illusoire juxtaposition forme des carrés. Ce contact équivoque des polygones d’une même couleur est tout aussi indispensable que l’alignement, puisqu’il permet de réunir les polygones en carrés, alors que l’alignement se contente de les orienter frontalement. À partir de là, comment opère la signification ? L’ambigu du fond met habituellement en place une problématique du référent. Mais, que ce soit avec le Triangle ou avec Metz, la question du “Que rechercher ?” perd de sa pertinence. En effet, nous n’avons pas à chercher bien loin puisqu’une figure surgit devant nos yeux. Pourtant, nous devons toujours mettre en relation un signifiant avec son référent. Cette opération, que le chaos d’une ambiguïté du fond classique rendait déjà difficile, est encore plus délicate avec une image qui nous impose une figure sans réalité matérielle. Afin de retrouver son véritable référent, nous devons dépasser les apparences, et, pour cela, revenir à la matérialité de l’image, incarnée par le support de la feuille de papier ou de l’architecture. Paradoxalement, cette recherche du support s’avère difficile, puisque Metz et le Triangle réclament la reconnaissance de la matérialité du support, que des phénomènes optiques irrépressibles et involontaires se font un plaisir de nous masquer à la vue. Ainsi, la surface peinte d'un damier nous renvoie au référent d’un damier multicolore, frontal et vertical, alors que cette forme sans matérialité, constituée de multiples polygones, irréguliers et innommables, dispersés sur les murs d’un entrepôt, n’existe que dans notre esprit. Afin de cerner l’originalité cette image, nous devons ensuite aborder les axes de la signification. Ce damier polychrome supporte une double ambiguïté : la première, supportée par ses constituants, atteint le paradigme, tandis que la seconde, qui résulte de leur articulation réciproque, bouleverse le syntagme. En effet, à la manière du Parallélogramme (ci-dessous à gauche), certains carrés de ce damier sont déjà ambigus, car les formes peintes au sol sont en réalité des trapèzes renversés, qui, en jouant d’une équivoque de leur orientation, remettent en cause la mimésis de la forme et le choix d’un signifié dans le champ paradigmatique. Puis, à la manière des Deux polygones (ci-dessous à droite), les rapports spatiaux subissent, eux aussi, une atteinte. Alors que nous croyons percevoir des carrés contigus et imbriqués, les différents polygones s’échelonnent à la surface des murs, du sol et du plafond. Cette deuxième équivoque, qui travaille l’échelonnement, atteint la mimésis de l’espace et rend incertain les rapports syntagmatiques. La difficile compréhension de cette image s’explique ainsi par l’atteinte portée aux deux axes de la signification. Nous devons en effet opérer une double décision : choisir une orientation afin de nommer ces formes, puis un échelonnement afin d’arrêter le récit de leur disposition réciproque.

Mais, les relations dialectiques entre le paradigme et le syntagme ne suffisent pas encore à épuiser l’originalité de cette œuvre, car les référents de cette image relèvent de deux domaines différents. En s’appuyant sur la photographie d’une architecture peinte, le premier référent renvoie au monde réel, extérieur à la représentation. Le second participe en revanche d’un imaginaire circonscrit à la représentation, puisque le damier perçu est une illusion. Le statut référentiel de cette image relève donc tout autant de la perception que de la représentation : tandis que l’image du monde du damier éclaté marque une remise en cause de la perception, l’image inventée confinée au damier plat, inaugure une critique de la représentation photographique. Cette nouvelle critique montre que la photographie, médium de reproduction présumé objectif, n’arrive pas à rendre compte de manière sure de l’espace réel. L’écart séparant l’espace réel de sa représentation constitue le véritable sujet de Metz. Mais à la différence de la peinture moderne qui révélait les deux dimensions du support, cette peinture photographiée aplatit les trois dimensions du monde. Ainsi, alors que la peinture moderne s’arrêtait à la planéité de la toile, la pratique de Rousse révèle celles de la photo et des perceptions particulières que nous pouvons avoir du réel. Au-delà de l’écart qui, en distinguant l’espace du monde de celui de son imitation, fonde la critique de la représentation, Rousse inaugure une critique de la perception, en dévoilant l’accord inabouti de deux autres espaces : le réel et le perçu. Une photo de Rousse va donc plus loin que la problématique du tableau en train de se peindre, puisque son travail s’approche au plus près de la perception, tout en restant à l’intérieur de la représentation. Avec ces images, nous devenons le spectateur manipulé des mécanismes d’une vision en train de naître. Vision inhabituelle, puisque l’espace de la photographie ne cherche plus à reproduire l’espace réel, mais en offre une hallucination. Mais, comme la contemplation du damier peint donnerait lieu à une hallucination quasi identique, la photographie en arrive à révéler le caractère artificiel et les insuffisances du système perceptif. Grâce à l’écart, rarement évoqué dans le champ artistique, entre l’image perçue et son modèle, l’ambiguïté d’une photographie remet en cause la perception. De même que Cézanne cherchait l’irréductible opposition qui distingue la tentation de la profondeur de la connaissance de la platitude de la représentation, Rousse dénonce le fossé, tout aussi irréductible, qui sépare l’image perçue de la réalité. Ainsi, le conflit du plat et du profond n’est pas confiné à l’image, puisqu’il marque tout autant l’utopie intellectuelle consistant à vouloir reproduire l’espace du réel sur celui de la toile ou du papier photographique, que l’utopie visuelle qu’il y a à croire que nous percevons le réel tel qu’il est. Metz prouve qu’une critique contemporaine de la représentation reste possible. Mieux encore, cette oeuvre prolonge le travail des "Conflictuels" en étendant sa critique au système de la perception. Et, bien que notre propos ne soit pas d’imposer un type de pratique ou d’assigner un but à l’art, une hiérarchie de la critique de la représentation de l’espace s’est mise en place. En plaçant au premier rang des œuvres aussi diverses que Metz, la Tripoutre ou le Blanc-Seing de Magritte cette hiérarchie conteste l’utilisation qui a été faite de ce critère esthétique au cours des années 60 et 70. Ainsi, ce travail, qui aura commencé par une image du XVIIIème siècle gravée par William Hogarth établissant les prémisses d’une critique de la représentation, qui ne s’avouait pas encore comme telle, se termine-t-elle avec une photographie, qui produit sans le savoir une critique de la critique de la représentation de la fin du XXème, qui ne veut pas se reconnaître comme un épiphénomène artistique d’un millénaire finissant.

RÉFÉRENCES

BONUS Metz en prise de vue décalée.

|

|||||