|

|||||||||

|

|||||||||

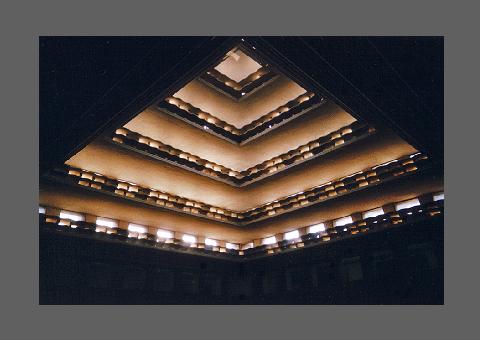

Nous voici devant un volume surprenant. Certains verront là une pâtisserie dont les différents étages seraient garnis de chocolats, dragées ou macarons. D'autres imagineront la reconstitution informatique d'une pyramide à degrés datant de l'antiquité égyptienne. Tandis que les plus futés se diront que les différents éléments d'une construction, quelle qu'elle soit, ne peuvent que rarement s'élargir et prendre de l'ampleur au fur et à mesure de leur éloignement.

RÉFÉRENCES LIEU HISTORIQUE DIVERS

|

|||||||||