|

Enfant, chaque dimanche matin était le jour béni où je commençais la lecture de Tintin et Spirou assis dans la salle du bistro, tabac, point presse devant ma grenadine, alors que mon père discutait au comptoir derrière son vittel menthe. Dans l'un des ces hebdomadaires, apparaissait l'histoire de Taka Takata, soldat japonais de la deuxième guerre mondiale chevauchant un fabuleux side-car ocre, qui devait, si ma mémoire ne me trompe, servir de véhicule au terrifiant commandant Yamamoto Kadératé. Mais à l'époque, ce n'était pas tant ce deuxième classe souffre-douleur qui me fascinait qu'un personnage secondaire, lama tibétain de son état, qui, assis en lotus, entrait parfois en une transe qui le faisait léviter au-dessus du sol. C'est ainsi que j'ai toujours désiré léviter, que j'ai toujours voulu l'éviter et cela sans jamais y arriver, si ce n'est sur le papier. Pourquoi léviter et comment léviter? En cet article, ces questions seront différées puisque nous commencerons par des traces : les restes de lévitations déposées sur le papier.

LÉVITATIONS PAR ALIGNEMENT ÉQUIVOQUE

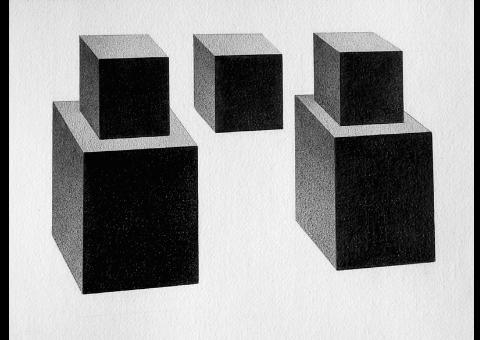

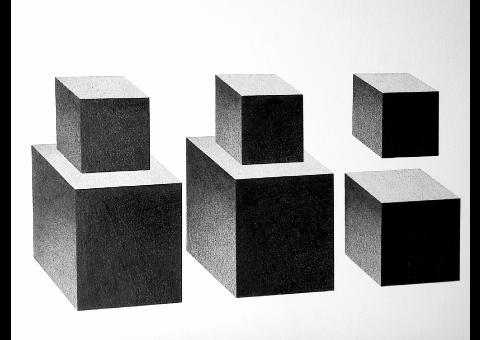

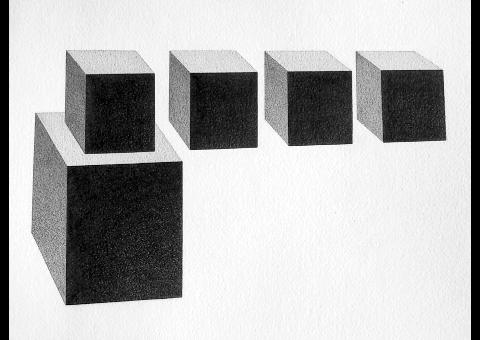

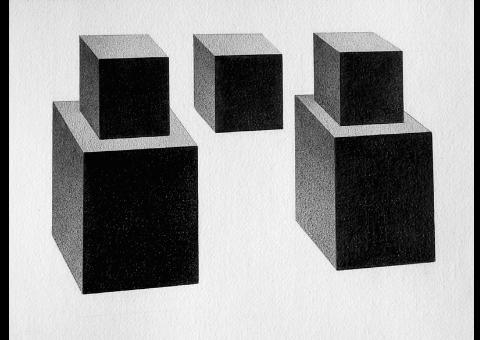

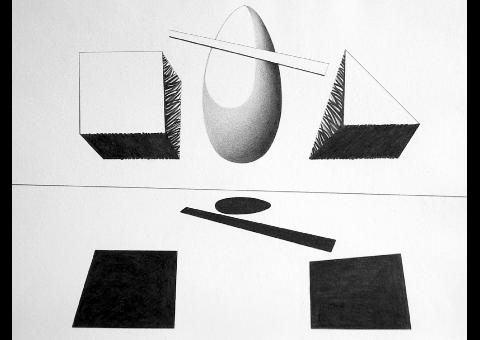

Le Trio présente sans doute l'alignement équivoque donnant lieu à la lévitation la plus simple qui soit. En cette image, votre système perceptif est tenté d'imaginer que le bloc central vole au-dessus du sol, solidement encadré par les deux barres latérales qui l'entourent. Cette situation est due au fait que les arêtes supérieures marquant le sommet de ces trois volumes se trouvent alignées le long d'une même trajectoire. Ordinairement, l'éloignement d'un élément dans la profondeur de l'espace est indiqué par la position de sa base dans la hauteur de l'image : plus la base est haute, plus l'élément est distant. Ainsi, le bloc central, parce qu'il possède la base la plus haute, devrait apparaître comme lointain et séparé. Ce qui n'est pas ! Que l'alignement des sommets soit plus prégnant que la position des bases ne manque pas d'être surprenant. Les sommets pourraient bien monter jusqu'au paradis, que les bases resteront à jamais arrêtées par le sol. C'est ainsi que nous pouvons supposer la présence d'un second alignement équivoque. Alors que le premier était un alignement discontinu (des lignes distinctes épousant une même trajectoire à la surface de la feuille), le second peut être qualifié de parallèle. Par leur parallélisme répété, les verticales des blocs latéraux tendent à nous laisser penser que les verticales de l'élément central sont situées à une même distance. Il fallait bien deux alignements pour lutter contre les lois universelles de la gravitation.

Mais comment se peut-il qu'une représentation donne naissance à une ambiguïté que le réel méconnaît? Il est un fait connu que dans une représentation à prétention réaliste, la surface à deux dimensions du support (hauteur x largeur) doit rendre les trois dimensions du réel (hauteur x largeur x profondeur). C'est ainsi qu'une des deux dimensions du support doit prendre en charge, à elle seule, deux dimensions contraires du réel. Dans toute image, ce double rôle est assumé par la hauteur dans la feuille. C'est ainsi que la position en hauteur à la surface du support peut signifier deux situations contradictoires d'un même élément : soit son éloignement dans la profondeur de l'espace (profondeur suggérée par la perspective), soit sa hauteur au-dessus du sol. Et c'est donc là que nous arrivons aux lévitations.

Mais cela n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Certaines conditions doivent être remplies pour que cette ambiguïté structurelle de toute représentation bidimensionnelle apparaisse. En premier lieu, certains indices doivent être absents. Ainsi, la présence d'une ombre portée au sol nous indiquerait, sans plus d'ambiguïté, la position réelle de l'élément. Si l'ombre est contiguë à l'objet celui-ci est censé reposer au sol, si elle en est détachée, ce dernier vole dans les airs. En second lieu, il faut que certains mécanismes plastiques entrent en jeu pour favoriser la vision de cette ambiguïté. Les lévitations réclament un alignement équivoque pour être véritablement perçues. Avec le Trio, c'est bien évidemment l'alignement des trois sommets des trois blocs sur une même trajectoire qui nous conduit à les supposer être à une même distance sur un même plan.

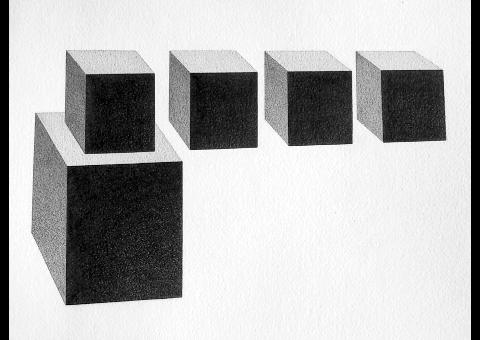

D'aucuns auraient pu croire que la quantité des éléments était un indice important de lévitation. Qu'il fallait bien qu'il y eut ces deux grandes barres pour soulever dans les airs le bloc central. Il n'en est rien. Le croquis présenté ci-dessous montre qu'un seul volume arrive, par le jeu des alignements, à faire léviter plusieurs blocs. Nous verrons plus loin une variante dessinée encore plus surprenante.

Un dernier croquis va nous permettre de clore ce préambule aux dessins tout en montrant l'importance des alignements parallèles. En cette image, les alignements discontinus sont peu perceptibles. Le premier situé dans la partie supérieure, réunit sur une même trajectoire l'épaisseur du grand bloc vertical avec l'arête arrière du bloc horizontal. Le second alignement pose sur une même trajectoire l'arête droite du second bloc vertical et l'épaisseur du bloc posé à l'horizontale. Mais, en ce qui me concerne, je perçois le jeu des parallèles qui unit en un ensemble unique et quasi conjoint les épaisseurs de ces trois blocs. C'est ainsi que je vois le toit d'un abribus, en lieu et place d'une dalle posée au sol, loin en arrière de ses congénères placées sur la tranche.

À l'exception d'un aspect plus réaliste, les dessins n'apporteront pas grand chose à ce qui vient d'être dit. Le seul écart notable qui apparaît au premier abord est la présence des socles. Ces derniers n'ont cependant rien à voir avec la problématique du support dans la sculpture contemporaine, et ne servent ici qu'à marquer la hauteur supposée juste et réelle de certains volumes au-dessus du sol. Avec ce premier dessin, nous pourrions ne voir là que la simple reprise du Trio croqué plus haut. Mais, les alignements ne possèdent plus la même importance respective. Les alignements parallèles sont quasi inexistants. Pour pallier cette absence, un troisième alignement discontinu apparaît, qui pose sur une même trajectoire la base des trois cubes. Ce nouvel alignement élève dans les airs le cube central, comme si ce dernier possédait un socle invisible, socle particulier que la contemporéanité artistique ne devrait pas négliger.

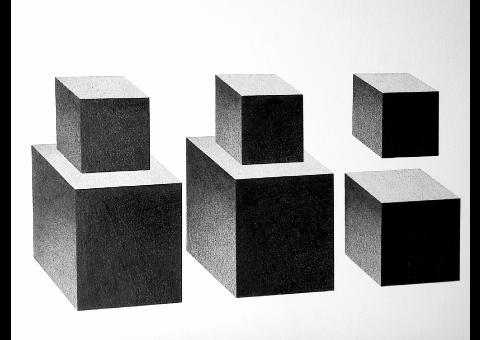

Avec cette deuxième image, le seul écart notable réside dans le fait que le cube en lévitation n'est plus central, montrant, s'il en était encore besoin que les alignements parallèles ne sont plus, en cette image, indispensables à la lévitation.

Si vous cachez de la main les deux ensembles situés à gauche, le cube droit se retrouve posé au sol loin en arrière de son supposé socle.

Mais la force des alignements est telle qu'un seul cube, du haut de son socle, suffit à en soulever trois dans les airs

LÉVITATIONS PAR LES OMBRES

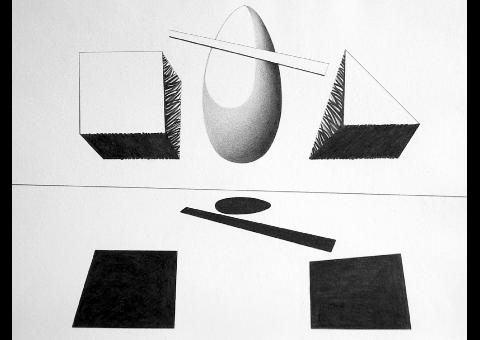

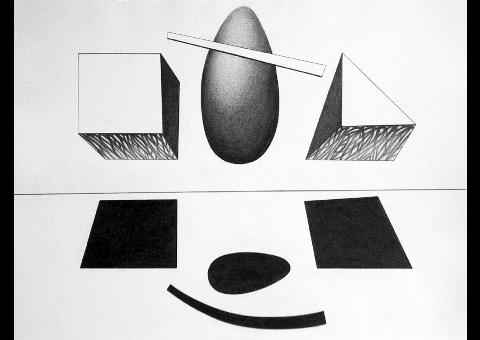

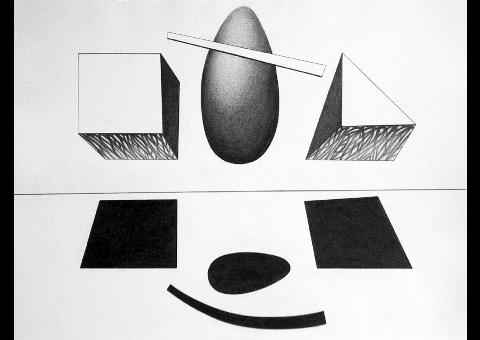

Bien que les dessins présentés ci-dessous ne puissent être réellement comparés aux lévitations précédentes, bien que nous ayons un peu prématurément affirmé que les ombres portées éliminent l'ambiguïté du contact au sol, nous allons voir que certaines ombres peuvent tout autant signifier la lévitation que rendre ambiguë la position spatiale des objets volants.

Il est vrai, qu'en ces deux images, la présence des ombres portées n'est pas nécessaire à la connaissance que nous avons du vol des volumes dessinés, car la présence d'une ligne d'horizon suffit à indiquer que ces volumes sont dans les airs. Mais, il est tout aussi vrai que les ombres, en l'absence de ligne d'horizon, suffiraient elles-aussi à signifier la lévitation. C'est ainsi qu'une règle de bon sens s'impose : lorsque les ombres portées ne sont pas contiguës aux éléments dont elles émanent, ces mêmes éléments ne sont pas en contact avec le sol. Ce point étant posé, comment pouvons-nous alors affirmer que des ombres qui situent les objets au sol ou dans les airs en arrivent à donner lieu à ambiguïté ?

Il est un autre fait qui veut que les lois qui régissent les relations spatiales ne sont pas les mêmes sur terre et dans les airs. Sur terre, la présence d'un plan du sol stable et solide fait que plus la base d'un volume est proche de la ligne d'horizon, plus ce dernier est éloigné. Ce principe, qui s'apparente à l'étagement des formes dans la hauteur de toute représentation, ne peut avoir cours dans le ciel qui ne possède pas, quant à lui, de plan horizontal fuyant vers le lointain. La position en hauteur d'un objet dans le ciel peut tout autant signifier sa distance par rapport au plan du sol, son élévation, que sa distance dans la profondeur de l'espace, son éloignement. C'est ainsi que la base des objets situés dans le ciel n'apporte aucune information quant à leurs positions réciproques. Pour cette même raison les ombres portées au sol jouent alors un rôle primordial.

Le dessin suivant reprend les mêmes volumes que le précédent jusque dans leurs supposées relations spatiales : leurs bases sont alignées sur une même horizontale. Mais, ce qui au sol signifierait un éloignement commun, ne représente plus rien en ces deux images. Ainsi, par le jeu des ombres portées, les quatre formes, qui, en l'absence d'ombres, auraient pu nous sembler à une même distance, prennent successivement deux échelonnements dans l'espace contradictoires. Mais ces ombres vont encore plus loin qui en arrivent à donner des indications de forme. La poutre oblique qui, dans le premier feuillet semblait rectiligne et lointaine, devient dans le second courbe et proche.

Voilà ce que nous avions à dire des lévitations dessinées sur le papier. Passons maintenant à celle que nous pouvons observer dans le réel.

PAGE SUIVANTE : Lévitations du réel

WEBOGRAPHIE

https://www.salvador-dali.org/fr/oeuvre/catalogue-raisonne-peinture/obra/421/echo-morphologique

En cette peinture, Salvador Dali a utilisé un très bel alignement vertical afin de faire léviter trois éléments au dessus d'une table.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Edgar_Germain_Hilaire_Degas_012.jpg

Saurez-vous trouver la lévitation qui se cache dans cette toile de Degas. Malheureusement la solution n'est pas dans la page Wikipedia consacrée à cette peinture : http://fr.wikipedia.org/wiki/L'Absinthe

Page 21 du carnet 1995-2002

Page 27 du carnet 1995-2002

RETOUR AU SOMMAIRE

RETOUR À L'ACCUEIL

|

|