ARTICLE |

"La première anamorphose" |

||||

|

|||||

Octobre 2007 Il y eut un premier dessin. D'après le topos grec, la fille de Boutadès, potier de Sicyone, voulant garder un souvenir de son amant sur le départ, eut l'idée de tracer sur un mur l'ombre portée de son profil éclairé par une lampe.

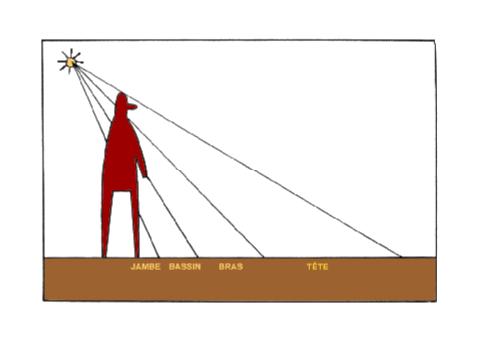

Cettre première anamorphose nous la connaisons tous et toutes depuis la "nuit" des temps, qui est celle de notre ombre portée au sol par le soleil au levant ou au couchant.. Pourtant cette anamorphose là nous ne l'avons jamais reconnu comme telle, voyant en notre ombre amincie qu'une simple disproportion : la hauteur de notre silhouette étant le double, le triple, le quadruple ou le quintuple de sa largeur selon la position du soleil dans l'azur. Mais en dehors de cette disproportion d'ensemble, les proportions des différentes parties du corps entre elles semblaient respectées. La tête étant tout aussi amincie que le buste, le torse tout aussi allongé que les jambes. Ainsi, je n'avais pas perçu, jusques et y compris dans les photos que j'avais pu réaliser de mon ombre, qu'il y a vait là une anamorphose cachée que nos yeux, fascinés par la longueur démesurée de nos corps étalés au sol par le soleil, ne voulaient pas découvrir.

C'est en rédigeant les textes consacrés à d'anciennes photos d'ombres que je me suis rendu à l'évidence : la déformation subie par nos silhouettes n'était pas réguliere et constante mais progressive et accélérée. Ainsi, l'ombre d'appartement présentée ci-dessous m'a soudain fait prendre conscience que quelque chose clochait. Je n'avais plus en cette image l'amincissement habituel des ombres que tout photographe, reconnu, méconnu ou inconnu, se plaît à prendre à un moment ou à un autre de sa vie, quelquefois en sa jeunesse et souvent en sa vieillesse.

En cette image l'ombre n'est plus longitudinale, à savoir dans l'axe de notre corps, mais est projetée sur un mur qui fuit vers la gauche. Avec une anamorphose dessinée, cette situation de latéralité peut tout autant être le fait de la position du regardeur par rapport à la surface de projection que de l'orientation de cette même surface par rapport au regardeur. Ainsi, devant un mur peint, le regardeur devra se déplacer pour percevoir les deux aspects de l'anamorphose, tandis qu'il lui suffira de modifier l'orientation du feuillet qu'il tient dans la main, lorsque cette même image est dessinée sur le papier. Il se trouve que le regardeur, en cette photographie, est de biais par rapport au mur orange, et c'est ce biais qui nous permet ici de comprendre que les ombres sont souvent les anamorphoses des objets qu'elles expriment

Une différence apparaît cependant avec l'anamorphose tardive de Léonard de Vinci : les ombres au sol présentent par définition un support horizontal, alors que la plupart des anamorphoses planes conçues par les peintres usent d'un support vertical, que ce dernier soit mur peint, tableau ou feuillet dessiné. Il n'en reste pas moins que si l'orientation du support peut avoir une importance, le positionnement du regardeur par rapport à l'image reste essentiel. La règle est simple : lorsque nous sommes placés dans la latéralité de l'anamorphose (perpendiculairement à son support) son image est déformée, lorsque nous sommes placés dans sa longitudinalité (placé de biais avec une vision rasante) l'image dessinée reprend sa forme initiale tandis que l'image naturelle paraît, en dehors de possibles disproportions d'ensemble, normale. Cette situation n'était pas inconnue des artistes qui utilisaient la perspective ralentie pour déjouer les diminutions de taille dues à la perspective. Ainsi, en ce cessin de Dürer, le texte a été progressivement agrandi vers le sommet afin de conjurer les effets dus à son éloignement. À comparer ce dessin avec le croquis de l'ombre portée du bonhomme, nous retrouvons, à peu de choses près, le même dispositif. Bien qu'étant l'endroit d'où le spectateur devrait contempler le texte, le point situé à droite peut être compris comme l'équivalent du soleil. En se plaçant au pied des marches, le bonhomme du croquis perdrait, là encore, l'allongement progressif des lettres pour croire à leur illusoire égalité. De même qu'il ne pouvait se détacher de son ombre, ce même bonhomme, ne pouvant maintenant quitter le sol, passerait encore une fois à coté du travail de l'anamorphose.

C'est en cela que les déformations dues aux ombres sont plus proches de la perspective ralentie que de l'anamorphose classique. Car, à la différence du dessin, de la toile ou du mur peint, nous aurons beau nous déplacer dans tous les sens, nous resterons toujours conjoints au trajet de notre ombre portée sur le sol que nous foulons. Pourtant, à la manière de la silhouette du photographe sur le mur orange, il suffit de bien peu de choses pour faire surgir l'anamorphose : consentir à ce que l'astre solaire dépose notre ombre sur une surface fuyant vers la gauche ou la droite. C'est ainsi que notre amante a pu, au soleil déclinant, dessiner la première anamorphose de l'humanité sur le mur de torchis d'un abri néolithique.

WEBOGRAPHIE

|

|||||