ARTICLE |

"Tant d'ambiguïtés en si peu de réel" |

||||

|

|||||

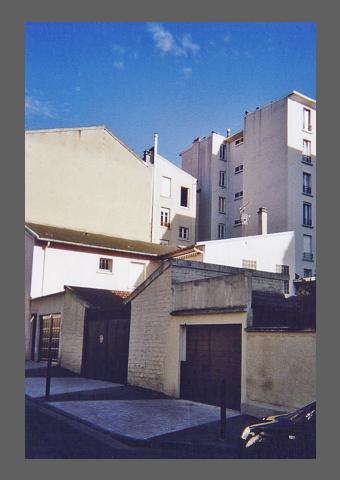

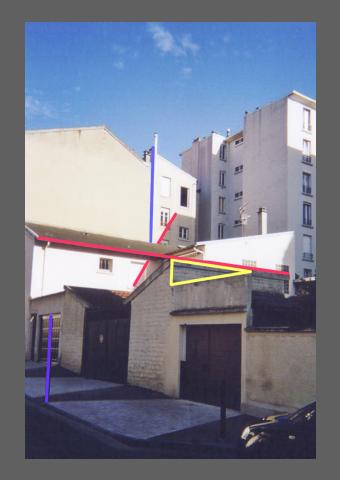

Février 2016 AVANT LE PROPOS À VENIR CES IMAGES IMPOSSIBLES À LIRE QUI CONDUISENT POURTANT NOS VIES PARIS CHÂTELET 2009 Où êtes-vous ? D'où regardez-vous ? Que regardez-vous ? Tant il est vrai que vous pouvez à juste titre être perdu dans cette image, en ce qu'une simple photographie du réel peut, à elle seule, contenir de multiples ambiguïtés. Sachant qu'un simple cube en arrive, à partir de points de vue différents, à donner lieu à plusieurs ambiguïtés, nous pouvons aisément en déduire que la multitude des éléments composant une photographie puissent, tant dans chaque forme prise isolément que dans les relations spatiales qu'elles entretiennent entre elles, donner lieu aux multiples équivoques que notre perception se fera un plaisir d'imaginer en cette pourtant bien plate représentation du réel.

Commençons par une première série de photographies prise non loi des anciennes pompes funèbres municipales de la ville deParis.

COÏNCIDENCES DU RÉEL, PREMIÈRE PARTIE. Voici une photo qui, au premier abord, semble être des plus innocentes. Et pourtant !

En rouge, nous pouvons observer deux alignements. Tandis qu'à gauche un réverbère semble prolonger le poteau d'un feu pour piétons, plus à droite, un autre réverbère tente de poursuivre une verticale qui, partant d'un tuyau blanc sortant du sol se poursuit le long de la bordure gauche d'un rectangle noir.

Le point bleu marque, quant à lui, le lieu d'un contact équivoque qui, en semblant réunir l'ouvrier peint au réverbère, aplatit là encore l'espace. Mais l'équivoque du contact n'est pas que plastique, car à cette aune, tous les éléments passant derrière le fût du réverbère produiraient aussi une contiguïté illusoire. Le ciel, l'affiche, le mur et le trottoir se contentent de poursuivre leur surface, leur couleur et leur matière derrière un poteau qui, parcequ'il est au premier plan, les recouvre. Chaque fois qu'un recouvrements est reconnu comme tel, une hypothèse de remplissage intervient afin que le vide cosmique ne vienne pas se glisser derrière l'élément recouvrant. Mais, bien que poursuivant formes, matières et directions derrière l'objet recouvrant, ce remplissage ne dit rien ou trop peu de la distance entre les différents éléments en présence. Comment cet ouvrier peint peut-il donc toucher le fût du réverbère ? Il suffit de répondre avec la main pour qu'une explication vienne à l'esprit. C'est la reconnaissance d'une main tendue, main susceptible de préhension, qui nous conduit sans doute à imaginer un contact qu'aucun autre élément recouvert n'autorise. La reconnaissance formelle et même sémantique (la fonction de préhension, la proximité d'une main et d'un objet,...) serait ici à l'origine d'une contiguïté équivoque qui en arrive à réunir un nain de papier à un géant de métal.

COÏNCIDENCES DU RÉEL, DEUXIÈME PARTIE. Cette autre photo prise un peu plus loin privilégie, quant à elle, l'ambiguïté spatiale de contacts illusoires.

Si beaucoup de contiguïtés équivoques (points bleus) aplatissent les plans de cette image, je n'arrive toujours pas à comprendre qu'il y ait si peu d'espace entre d'une part le ciel et le hangar et d'autre part le hangar et l'affiche. En ce qui concerne le ciel et le hangar, la contiguïté peut certainement s'expliquer par la similitude (principe de la gestalt) des couleurs. Le gris du métal s'accorde si bien au gris du ciel que nous avons là un damier. Mais pour en séparer les cases nous avons besoin de réaliser quelque chose de plus difficile : réunir le fut du réverbère situé au premier plan à la poutre du hangar de l'avant dernier. Là encore l'identité de couleur peut expliquer leur contact illusoire. Pourtant, la forme même doit participer. Tant l'identité des épaisseurs que l'orthogonalité des directions et les symétries visibles dessinent une croix que la loi de la bonne forme des gestaltistes ne renierait pas.

Pour expliquer la contiguïté du hangar et de l'affiche, nous devrons nous éloigner des principes visuels de bas niveau. Ici ce n'est pas tant une bonne forme (la croix en tant que bonne forme symétrique) que nous avons à connaître qu'un espace tridimensionnel à ériger. À supprimer la route et les barrières (voir ci-dessous), nous pourrions croire que ces ouvriers travaillent devant le hangar et qu'un véhicule s'y abrite. C'est que du point de vue où la photo a été prise, la photographie de l'ouvrier collée sur la palissade propose un espace compatible avec l'espace réel. D'une part, la taille des ouvriers, des véhicules et des outils semble correcte. D'autre part, un espace cohérent peut être imaginé. Alors que dans la moitié gauche tout se déroule en avant du bâtiment, dans la moitié droite, l'ombre supérieure de l'affiche en arrive tout autant à marquer la présence d'un auvent qu'à représenter l'intérieur du hangar. Ici encore, les rapports sémantiques habituellement utilisés sont trompés par une articulation spatiale équivoque des éléments de l'image.

MONTAGNE DE VINCENNES En ville, nous trouvons des montagnes aux multiples faces et aux dénivelés importants. Ces sommets accolés les uns aux autres en arrivent à produire, à partir de nombreux points de vue, des ambiguïtés spatiales. Pour vous, nous allons en débusquer plus d'une.

Les lignes bleues montrent encore des alignements. C'est ainsi que le poteau censé protégé le trottoir du passage des véhicules semble poursuivre sa trajectoire verticale dans la porte du garage, alignement illusoire qui réunit ces deux éléments en un ensemble commun. Il en est de même avec la descente d'eau de l'immeuble crème et la cheminée de l'immeuble blanc. Bâtiments qui, bien que distants, paraissent ainsi conjoints.

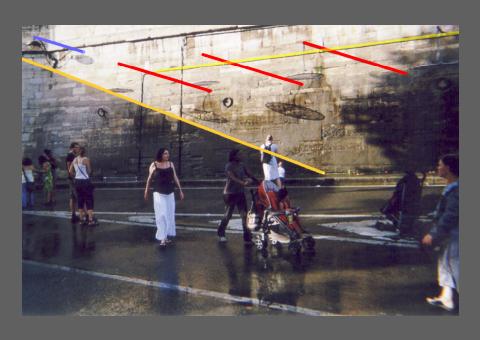

Les lignes rouges montrent encore deux alignements ambigus. L'un paraît réunir la corniche de la soupente accolée au garage situé au premier plan avec la gouttière de la maison blanche située plus loin. Enfin, une même ligne réunit après une interruption de sa trajectoire deux ombres obliques. Ainsi, un alignement discontinu, une même trajectoire en dépit de son interruption, réussit encore à aplatir l'espace de l'image. BRUMISATEURS AU SOLEIL Nous allons maintenant voir que l'alignement ne se contente pas d'aplatir notre vision du monde. En certaines occurrences, et particulièrement avec les ombres portées, ce principe plastique d'ambiguïté spatiale peut très bien approfondir illusoirement notre vision du réel.

Les disques des brumisateurs reproduits symétriquement par leur ombre portée sur la muraille forment des balances à deux plateaux (tracés rouges). Mais tandis qu'un plateau est de métal l'autre est d'ombre. La limite entre ces deux mondes est notifiée par le tracé jaune. Il en est de même avec le réverbère accroché à la muraille (tracé bleu). Le soleil le redouble par une ombre portée qui semble l'enfoncer dans la muraille.

D'un point de vue plastique, toutes ces obliques, tracées par le soleil, modifient l'orientation générale de la photo. Alors que la direction principale de cette image (oblique jaune clair descendant vers la gauche) suit les lignes de fuite qui parsèment la muraille de haut en bas pour se poursuivre dans les bordures de la route, la répétition des quatre obliques alignées, amplifiée par la grande ombre portée sur la quai, en arrive à nous faire suivre un autre parcours et une autre direction, celui de la grande ombre portée (oblique orange descendant vers la droite) CONCLUSION Après toutes ces considérations, un paradoxe apparaît. Comment un système perceptif destiné à se déplacer dans un monde en trois dimensions, peut-il, à chaque seconde et par divers moyens plastiques (contact et alignement), tenter d'aplatir ou d'approfondir le réel ? Avant que d'organiser l'espace, la perception se doit de distinguer puis de reconnaître les formes qui auront à l'habiter. C'est ainsi que l'alignement sert avant tout à poursuivre les formes, les couleurs, les matières des surfaces qui sont partiellement masquées par un avant-plan. Cette fonction, bien connue de la Gestalt, comparable, toutes chose égales, à ce que Ramachandaran appelle aujourd'hui "remplissage", est essentielle à la bonne continuité du monde. Ainsi, les photographies présentées ici ne montreraient pas tant un échec de la perception que son travail pris sur le fait. Ces alignements et ces contacts ambigus ne seraient qu'une utilisation abusive et déplacée d'un mécanisme que nous appliquons à chaque instant à notre perception du monde. Un trop grand zèle en arrive ainsi à produire de petites erreurs.

|

|||||