|

|||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

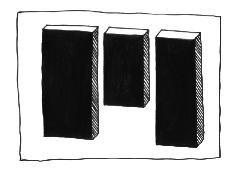

ANALYSE : "Croquis A2 du tableau 38 " Ces trois volumes semblant occuper deux dispositions différentes et successives dans l’espace, nous pourrions considérer le Trio comme une double-image. À supposer tout d’abord un éloignement commun, le bloc central vole entre les deux masses latérales posées au sol. Puis, à échelonner les éléments dans l’espace, ce même bloc central repose au sol, en arrière des deux autres masses. La continuité plastique des arêtes du sommet des trois volumes peut donc être perçue comme une réalité, ou comme une simple coïncidence d’alignement. Mais, avertis par le Vase de Rubin qui nous a fait comprendre que certaines doubles-images admettent parfois trois dispositions spatiales, nous pouvons encore opérer une dernière perception. Le bloc central peut en effet s’avancer, pour venir flotter en avant des autres masses, sans que l’alignement illusoire de leurs trois sommets soit pour autant perdu. Cette troisième disposition est si délicate à visualiser, qu’elle marque un déséquilibre des perceptions que nous pouvons avoir de cette figure. Mais cette situation n’est guère surprenante, puisque nous retrouvons là les écarts qui distinguaient les triples-images constituées d’aplats, telles que le Vase de Rubin, de celles qui utilisaient des volumes, les contacts équivoques personnels, comme le T (fig. A2, tableau 27). La difficulté de la barre horizontale du T à se placer en avant de la verticale se retrouve en ces trois volumes, qui peinent à nous faire croire qu’un des leurs peut venir flotter au premier plan. Très peu de choses séparent en fait le contact équivoque de volumes de l’alignement du même nom, qui vont jusqu’à entretenir des points communs de désaccord avec le Vase de Rubin. C’est que le travail contradictoire de la contiguïté et de la séparation ne s’y réalise pas de la même manière. Ainsi, alors que la contiguïté des aplats du Vase est le plus souvent refusée, le contact ou l’alignement sur un même plan des volumes est la vision la plus communément admise. Situation paradoxale, puisqu’il faut postuler l’absence du contact au sol du bloc central du Trio pour admettre la possibilité d’un échelonnement commun des trois masses, alors que la contiguïté des barres du T ne posait aucun problème. En revanche, tandis que le Vase admet de manière égale les deux séparations, le Trio et le T marquent une nette préférence. Si ces derniers veulent bien éloigner un volume au sol, ils rechignent à le laisser flotter en avant des autres. Tous ces écarts s’expliquent par le type d’ambigu de ces images. Bien qu’étant tous trois des triples-images, le Vase de Rubin revendique son statut d’ambiguïté de la figure et du fond, tandis que le T et le Trio sont des ambiguïtés de la figure. Un autre point pose encore problème. Alors que les masses d’un contact équivoque de contours hésitent entre la contiguïté et la séparation, aucune contiguïté ne semble réunir les volumes de cet alignement équivoque. Pour apercevoir le contact, nous devons parcourir les différents niveaux visuels du Trio. En un premier temps, l’œil se borne à constater la matérialité de l’image et de ses éléments plastiques. Mais, des volumes, qui génèrent automatiquement un espace, ne peuvent rester en contact avec la surface du support. Pour cette raison, nous élargirons la notion du contact au positionnement commun de masses ou de formes à l’intérieur d’un même plan, y compris en l’absence de véritable contiguïté. La vision alignée des volumes peut alors triompher, puisque sa proximité avec la matérialité du dessin réclame la plus petite construction d’espace qui soit. En un deuxième temps, le système perceptif envisage la séparation, et les masses peuvent sortir du plan qui les contraignait à l’alignement. À ce niveau, nous nous demandons si le bloc central ne pourrait pas être posé au sol en arrière des deux autres, ou flotter dans le ciel en leur avant. Enfin, l’ambiguïté finie de ces trois échelonnements donne encore naissance aux ambiguïtés infinies. Car, à un troisième niveau, l’absence de représentation du sol ne permet pas d’attribuer un échelonnement précis aux différents volumes. Ces différentes perceptions nécessitent un substrat plastique particulier. Dans un contexte perspectif, l’alignement n’a pas pour fonction de terminer un contour pour faire émerger une forme, comme pouvait le faire le Dalmatien. Lorsqu’il est appliqué à des volumes, l’alignement s’apparente plutôt à un étagement, puisqu’il attribue un échelonnement aux différentes masses en présence. L’ambiguïté provient du fait que le Trio offre deux étagements contradictoires. Ainsi, l’étagement des bases marque la séparation du bloc central, alors que l’alignement des sommets nous laisse croire que toutes les masses sont à une même distance. Ce dernier n’a en théorie aucune valeur, puisque la hauteur des sommets indique habituellement la taille des volumes. Mais, l’étagement des bases étant affaibli par l’absence de représentation du sol, celui des sommets empiète sur sa fonction. Ainsi, faute de contact au sol marqué, la hauteur des sommets croit pouvoir remplacer la position des bases pour signifier la profondeur. Nous retrouvons, exprimée en termes d’alignements, la structure du conflit des contacts de la contiguïté équivoque. Le désalignement des bases marque le contact au sol des volumes, tandis que l’alignement des sommets s’apparente à un contact entre éléments. Si l’alignement est bien le support plastique de l’ambiguïté, l’approche visuelle préfère évoquer le principe de colinéarité. Avec le Trio, nous retrouvons cette colinéarité particulière, qui, au lieu de poursuivre les contours d’aplats distincts, s’essaye à rendre compte des relations spatiales de volumes finis. Malheureusement, après le volume simple de la Monopoutre aplatie et le volume complexe de la Tripoutre alignée, la colinéarité échoue de nouveau face aux volumes multiples du Trio. Son application, encore une fois inadaptée à la situation, induit une indécidabilité de lecture. En ce sens nous pouvons parler de mauvaise colinéarité, ou plutôt de son utilisation inadéquate. Alors qu’elle permet de faire surgir une forme du plan où elle se camoufle, la colinéarité aplatit la volumétrie des masses ou la profondeur de l’espace, lorsqu’elle est appliquée à des volumes. Elle introduit de la profondeur à l’intérieur de certaines images planes, et la supprime dans les images qui cherchent à la représenter. Mais, à la différence de la Tripoutre alignée, son application n’est pas ici impossible, puisqu’un simple trucage permettrait de faire voler le bloc central. Le plus surprenant est que cette vision délicate à construire supplante la solution la plus simple et la plus logique qui soit : le contact au sol de tous les éléments. Là, nous sentons bien la force d’un visuel qui arrive à dominer tout à la fois les réalités matérielles du monde physique et l’arsenal conceptuel des divers raisonnements que nous pouvons faire et que nous allons maintenant aborder. L’approche sémantique devrait nous permettre de déterminer la dominante de cette image. Le Trio, qui, faute de forme fictive, ignore la problématique visuelle du Triangle de Kanizsa, est une figure à dominante sémantique. Pour justifier ce choix, nous allons en passer par une approche sémiologique. Le Trio ne suppose pas la question du “Que rechercher ?”, car toutes les formes y sont déjà données. La question posée par l’alignement d’une ambiguïté du fond, comme le Triangle, n’est donc pas la même que celle d’une ambiguïté de la figure, comme le Trio. Alors qu’une ambiguïté du fond s’intéresse essentiellement à la perception des formes, celle de la figure porte atteinte à leurs relations spatiales. La question du “Où regarder ?” ne se pose pas non plus en ce type d’image, puisque le fond n’y a aucune signification précise, qui joue le rôle d’un contenant neutre de volumes. Reste la question du “Comment nommer ?”, qui, pour étonnante qu’elle puisse paraître au regard de la simplicité et de l’évidence des volumes présentés, reste la plus pertinente. En effet, décrire cette image nécessite de choisir un des trois positionnements réciproques des volumes. Ainsi, nous pouvons parler de trois blocs alignés, ou de trois masses disposées en triangle, au sol ou en l’air. Bien qu’ils ne soient pas assimilables à la recherche d’un nom, les récits des différentes dispositions spatiales relèvent d’une dominante sémantique, puisque le choix qui est fait conditionne la syntaxe de l’image. ADDENDUM

VOIR LE CARNET |

|||||||||