|

|||

|

|||

|

|||

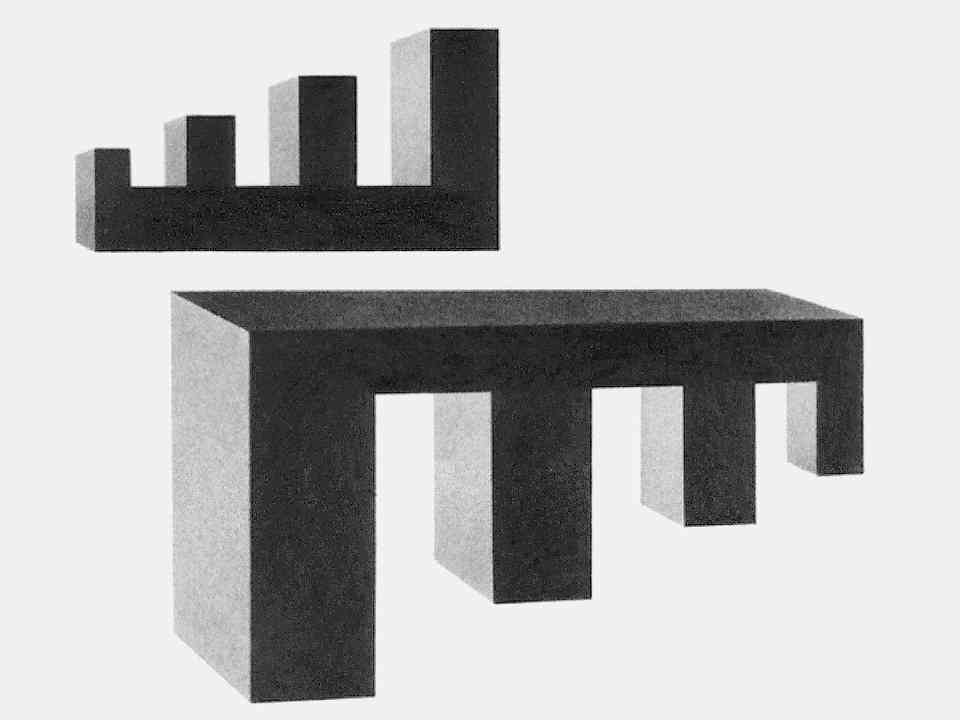

Quel statut pouvons-nous accorder à ce Pont ? Faut-il en faire une absurdité découlant de la fausse diminution ou une incohérence due à une erreur de recouvrement ? Nous allons essayer de comprendre ce détail à l’aide de la classification des faux échelonnements qui a été élaborée. À ce titre, nous postulerons que le Pont de Hogarth, malgré quelques indices problématiques, est construit à partir d’un faux contact. Commençons par ses éléments constitutifs du dessin de Hogarth. Nous pouvons, sans trahir la gravure, simplifier son dessin pour ne garder que quatre éléments : la route, la pile de départ, la pile d’arrivée et le plan de l’eau. Mais, les piles font encore doublon, qui sont dans un même plan et une même position. Nous obtenons alors trois éléments primordiaux : les piles verticales qui s’éloignent de nous dans un plan oblique, la route horizontale située dans un plan frontal et la surface horizontale de l’eau qui s’étend vers le lointain. Ces trois plans distincts, qui se rejoignent, malgré leur orientation contradictoire dans les trois directions antagoniques de l’espace, évoquent la Tripoutre. Considérons maintenant ce tableau n° 13, qui utilise un Pont dont la simplification respecte la structure de l’original. Dans la figure n° 4, le plan de l’eau est avantageusement remplacé par une barre qui relie la base de la pile la plus grande à celle de la plus petite. En procédant ainsi, nous obtenons une Quadripoutre renversée, dont nous pourrions poursuivre la barre de la route et celle de l’eau pour les faire se rencontrer, et retrouver alors une Tripoutre rectangle. Que nous manque-t-il pour affirmer notre démonstration, si ce n’est le contact lui-même. Le contact, qui, dans cette figure, est représenté par une barre, nous laissait dans l’embarras lorsque nous regardions la gravure. En effet, l’eau y avait une fâcheuse tendance à pencher. Cette déclivité est gênante, car, si nous admettons que la surface de l’eau monte de manière progressive, il serait alors tout à fait normal que la taille des piles diminue. Et de fait, l’inclinaison du niveau de l’eau est inscrite dans la gravure : par-delà le Pont, nous apercevons la ligne oblique de l’horizon maritime et les hachures parallèles et tombantes qui transforment la surface étale de l’eau en plan incliné. Pourtant, deux détails contredisent cette interprétation. D’une part, en avant du Pont et jusque sous ses arches, le niveau de l’eau redevient pratiquement horizontal. D’autre part, si tel n’était pas le cas, une ligne montante continue devrait recouvrir la base des piles à la manière de la figure n° 2. Mais, comme le montre la figure n° 1, nous avons à la place une ligne qui s’élève par palier et dont les étagements successifs signalent plutôt un raccourcissement des piles. Le niveau quasi horizontal de l’eau étant confirmé, les trois directions de la figure deviennent antagoniques, puisque la disposition en profondeur des piles contredit la quasi-frontalité du sommet. Nous avons donc là une construction impossible résultant d’un faux échelonnement. Les catégories de l’impossible ne tiennent donc qu’à un fil. En effet, à peu de choses près, une ligne droite en lieu et place d’une ligne brisée, une impossibilité différente aurait surgi : un monde penché où l’eau n’est plus de niveau. Ainsi, selon le trajet suivi, une même ligne pourra aussi bien traduire un faux échelonnement qu’évoquer un impossible horizon. Dans la lecture que nous faisons des images et de l’image que nous avons du monde, il s’avère donc nécessaire de s’attarder sur les détails les plus infimes, si nous ne voulons pas tomber dans le contre-sens. Voyons maintenant ce qui a été tiré de cette observation.

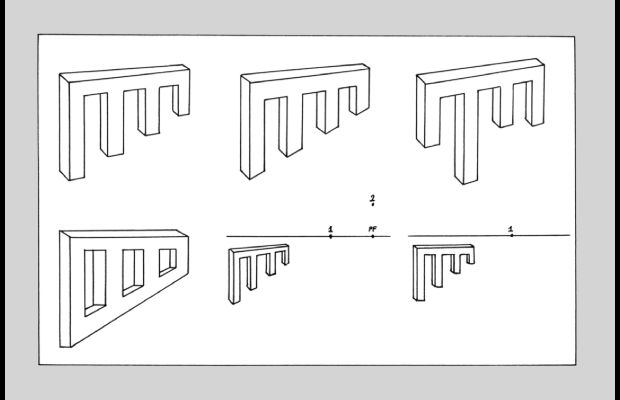

B. LE PONT DE B. OU LA FIGURE IMPOSSIBLE-POSSIBLE. Afin d’éviter la suspicion du plagiat, nous devrions considérer la figure n° 1, comme une citation. Cette figure personnelle serait alors l’hommage rendu à un peintre dont l’idée aurait été transposée dans le but d’être plus aisément perçue. Pourtant, malgré l’évidente parenté des dessins, nous persisterons à parler de création. En effet, parmi toutes les modifications apportées à l’original, certaines ne sont pas innocentes, qui font de cette image une figure radicalement différente. Ces changements, qui perturbent la lecture que nous venons de faire de la gravure, constituent le sujet même du travail que nous avons entrepris : ils organisent, de manière directe ou indirecte, le passage de l’impossible à l’ambigu. Mais, avant de franchir ce Rubicon, regardons tout d’abord ce qui ne change pas. Dans un premier temps, l’impossibilité de la figure persiste. Qui plus est, hormis le changement de point de vue, toutes les différences, qui la séparent de la gravure, ne font qu’accentuer ou mettre en valeur son impossibilité. Ainsi, ce Pont ne nous épargne plus rien de son architecture, et tous les éléments anecdotiques, qui pouvaient détourner l’attention du spectateur ou gêner sa compréhension, ont été éliminés. Ainsi, l’absence de décor nous renvoie immanquablement à l’évidente contradiction plastique qui oppose la quasi-frontalité du sommet du Pont à la présence soulignée et surdéterminée du plan fuyant de sa base. Pourtant, malgré la pauvreté apparente de l’image, des détails ont été ajoutés, qui concourent encore au rendu de l’impossibilité. Bien que nous ayons noté leur inutilité structurelle, la multiplication des piles intermédiaires accentue la perception de l’éloignement, qui est encore renforcé par la diminution progressive de leur largeur et de leur épaisseur. Voilà donc tout ce qui m’a longtemps laissé croire que j’avais commis une variation moderne sur un thème classique. Malheureusement, l’impossibilité de cette image n’est pas définitive, puisque ce nouveau Pont offre une vision possible que nous allons bientôt aborder. Cette image est donc à considérer comme une figure impossible-possible, catégorie intermédiaire, jusqu’ici ignorée, qui serait coincée entre l’ambigu et l’impossible. Nous avons donc à retrouver le possible de cette image. En fait, bien que cette représentation respecte la fonction d’enjambement d’un pont ordinaire, l’absence de certains détails figuratifs est cause d’une ambiguïté de lecture. Car, sans attache au sol affirmée, les piliers de ce Pont peuvent tout aussi bien s’éloigner sur la terre de manière continue et impossible que s’élever dans le ciel de manière progressive et possible. Ainsi, nous pouvons imaginer une construction qui serait en contact avec la terre par sa pile gauche, et dont les autres piles, fixées à la barre supérieure, s’élèveraient petit à petit au-dessus du sol. De cette contradiction des lectures, d’une figure tour à tour possible et impossible, naît une ambiguïté particulière, qui se distingue de la confrontation habituelle de deux possibles. À localiser le lieu de cette ambiguïté, nous voyons qu’elle repose en cette image sur un élément précis : le sol. Le problème se trouve ainsi circonscrit à un détail précis et reconnaissable sur lequel nous allons nous attarder, car il représente l’élément qui, à lui seul, nous fait passer de l’impossible à l’ambigu. L’impossibilité d’un faux contact suppose la fermeture de la figure : ainsi, le Pont de Hogarth s’avère impossible en ce qu’il se présente comme une figure fermée par un contact qui, en échelonnant ses piles, contredit la frontalité de son tablier. Dans la gravure, le reflet des piles dans l’eau suffit à exprimer le contact. Ce reflet, à la manière des ombres portées sur un sol, nous indique, par son dessin et sa contiguïté avec l’édifice, que le contact entre la base du pont et la surface de l’eau est bien réel. Mais, avec le Pont de B. la situation est différente. Dans cette image, point d’eau ni de sol, d’ombre portée ou de reflet, pour nous indiquer le moindre contact. Non que ce dernier soit absent, mais le manque évident d’informations spatiales concernant la situation de la construction ne nous permet pas de l’établir avec certitude. Nous sommes dans l’incapacité de trouver le moindre indice permettant de déterminer si la base des piles se trouve en contact avec le sol ou s’élève au-dessus de lui. Ainsi, nous retrouvons le contact ambigu de la superposition inversée, qui nous faisait hésiter entre la contiguïté et la séparation de ses poutres. Pourtant, une différence essentielle distingue le contact ambigu d’une Tripoutre inversée du contact équivoque du Pont de B. : la première hésite entre deux impossibles, alors que le second alterne le possible et l’impossible. Nous avons maintenant à découvrir l’art et la manière de passer de l’impossible au possible. Art et manière qui constituent une catégorie bien particulière de l’ambigu. Si nous admettons la coexistence de deux possibles dans un alignement ambigu, il nous est déjà plus difficile d’accepter celle de deux impossibles dans une superposition inversée, et encore plus difficile d’accepter la présence simultanée et la vision successive d’un possible et d’un impossible dans ce type de figure intermédiaire. La difficulté sera donc de comprendre comment l’image, par l’entremise de ses éléments plastiques, peut articuler ces deux univers antinomiques sans que son unité ne vole en éclats. (1) L’IMPOSSIBLE OU LES MULTIPLES EFFAREMENTS. Bien que le Pont de B. offre deux interprétations, l’impossible domine son dessin. Ainsi, pris à mon propre piège, j’ai cru longtemps avoir réalisé une figure impossible et univoque. Le Pont de Hogarth pourrait être à l’origine de cette méprise, qui, par sa prégnance, contaminerait l’image qu’il a suscitée. Pourtant, un quidam, ignorant de la gravure, privilégierait sans doute l’impossible en cette variante. Ces différents constats nous invitent à rechercher les raisons de ce déséquilibre. Nous avons donc à chercher ce qui tend à favoriser la lecture impossible de cette image. Si le manque d’informations distingue la variante du modèle, l’absence du sol ne peut expliquer la suprématie de l’impossible, puisque le Pont de Hogarth nécessite la présence du plan de l’eau pour être inconstructible. Ainsi, un simple brin d’herbe débordant sur une pile, ou des ombres portées suffiraient à assurer définitivement l’impossibilité de ce Pont, en suggérant la présence du sol. Mais, le sol restant invisible, sa présence ne peut que résulter du désir que nous en avons. Voilà ! effarés par notre propre incompréhension, nous n’avons trouvé que cette pauvre et piètre explication pour supposer la réalité d’un sol invisible. À se contenter de cette formulation, demandons-nous alors ce qui pousse le système visuel à placer du sol là où aucun indice ne le justifie. Puisque la vision humaine s’occupe essentiellement des objets posés au sol et qui sont vus à partir de lui, nous pouvons imaginer une tendance du système perceptif à se référer à un plan du sol réel ou imaginaire. C’est ainsi que le sol, toujours présent dans la réalité des masses et du monde, serait automatiquement associé à l’image des volumes. Après ce premier effarement, que constitue la présence illusoire du sol, nous allons en aborder un deuxième, où une ligne virtuelle suffit à créer l’espace. Ce deuxième effarement prolonge en fait le précédent. En effet, un indice, possible quoiqu’équivoque, de la présence éventuelle du sol a été jusqu’ici ignoré. L’échelonnement des piles du pont dans la profondeur de l’image résulte de l’alignement de leur coin inférieur droit. Mais, cette ligne imaginaire peut tout autant signifier une diminution réelle des piles, leur raccourcissement, qu’une diminution illusoire, leur éloignement. Dans le premier cas, elle crée une figure possible en nous informant de la hauteur des piles par rapport au plan du sol, tandis que dans le deuxième, elle produit une figure impossible en marquant le contact au sol de volumes échelonnés dans l’espace. Ainsi, une même ligne, en nous conduisant aux deux interprétations spatiales successives de l’image, se situe à l’origine de l’ambiguïté. Pour s’en convaincre, regardons une variante du Pont (fig. 3). En cette figure, la perte de cette ligne aboutit à une image univoque : une architecture reposant sur le sol par sa pile la plus longue. Ainsi, cette ligne imaginaire acquiert une importance démesurée, puisqu’elle construit, à elle seule, l’espace de l’image. Attribuer autant d’influence à une ligne virtuelle mérite explication. Nous nous dirigeons alors vers un nouvel effarement qui nous apprend que, dans une image, une ligne est plus forte que des volumes. Pour ce faire, nous pouvons d’un côté évoquer la force des lignes et, de l’autre, la faiblesse des masses. À commencer par la faiblesse des masses, nous venons de constater l’asservissement des volumes par une ligne imaginaire. Cette ligne dispose les volumes selon deux arrangements antagoniques, en leur affectant une hauteur par rapport au sol ou en leur attribuant un échelonnement en profondeur. Mais cela ne suffit pas à expliquer la force de lignes qui sont le résultat d’une construction mentale établie à partir de quelques points épars. En fait, la virtualité des lignes, que l’esprit humain s’empresse de poursuivre ou de recréer, a déjà été longuement étudiée par les tenants de la Gestalt. Ainsi, le principe de colinéarité veut qu’une ligne interrompue par une surface la recouvrant soit continue dans l’esprit du spectateur. Mais, alors que la majeure partie du tracé de la forme à poursuivre nous est donnée dans les expériences de psychologie, la ligne du Pont se suffit de quatre points alignés, qui ne représentent pas le centième de sa longueur totale. Plus grave encore, il nous est impossible de parler de forme, au sens où toute forme est visible et finie, car cette ligne ne correspond à aucun tracé réel et reste imaginaire. Malgré tous ces handicaps, la force de cette ligne l’impose à notre vue. Cherchons en la raison. Une ligne qui ne prétend pas à la “bonne forme”, à savoir la reconstitution d’une structure visuelle attendue ou recherchée, peut se fonder sur un système conceptuel postérieur. La force de cette ligne provient du fait que les relations spatiales des différents systèmes perspectifs sont gérées par un réseau linéaire. C’est ainsi que nous sommes enfin amenés à considérer cet alignement de points comme faisant partie d’une fuyante, qui fait elle-même partie du tracé perspectif d’ensemble du Pont. Le système perspectif nous permet d’expliquer tous les manquements successifs au principe de colinéarité. En premier lieu, une fuyante peut se permettre de rester imaginaire, puisqu’elle atteste un alignement de volumes et n’est habituellement matérialisée que dans les dessins de pédagogie de la perspective. De plus, sa principale caractéristique étant la rectitude, nous comprenons maintenant la facilité avec laquelle nous sommes capables de la visualiser à partir des points épars qui nous sont donnés. Enfin, comme ligne de construction, elle peut se passer de toute figuration y compris même lorsqu’elle aligne des éléments figuratifs. Si, grâce aux fuyantes, nous comprenons la prégnance de cette ligne particulière, il nous reste à en comprendre les modalités. Attaquons alors un dernier effarement : la force des fuyantes. En tant que fuyante, cette ligne suffit donc à prouver tout à la fois l’existence d’un sol et le contact des piles avec ce dernier. Situation qui pose plus de problèmes qu’elle n’en résout, puisqu’il nous faut supposer chez un individu, non féru de perspective, un enchaînement complexe de constructions mentales. En premier lieu, cet individu doit créer une ligne à partir de quelques points épars. Puis, il lui faut transformer cette ligne en fuyante, sans tenir compte de sa non convergence avec les autres fuyantes de la figure. Cet individu doit encore attribuer à cette ligne imaginaire une fonction d’éloignement, alors qu’il serait beaucoup plus simple de la voir comme l’expression du raccourcissement progressif des piles. Pour ce faire, il lui impose un trajet au sol, que, pour cause d’absence manifeste, il ne peut qu’imaginer. Enfin, de ce sol invisible, il infère l’impossibilité du contact au sol des piles, se rendant compte, mais un peu tard, que toutes les fuyantes n’aboutissaient pas au même point de fuite. Ne pouvant revenir sur le raisonnement non formulé qui l’a conduit en cette impasse, il en déduit alors que ce dessin est impossible. Ainsi, nous pouvons bien être effarés, tant de sa science, à lui-même méconnue, que de son inconséquence par nous reconnue, car ce cheminement est le seul qui aboutisse à l’interprétation impossible du Pont. Et, nous allons supposer qu’un individu, qui ignore tout de la théorie perspective, l’applique intuitivement, et ce jusqu’à l’absurde, car il n’y a pas d’autre solution. Ce qui frappe, après en avoir terminé avec la vision impossible de ce Pont, est la somme phénoménale d’incohérences que nous produisons pour, en fin de compte, privilégier l’interprétation la moins logique de cette image. Ainsi, pour des raisons qui nous sont encore inconnues, nous refusons de voir la version possible qui va maintenant nous occuper. (2) LE POSSIBLE OU L’ENFER DU PARADIS. Cette suite d’effarements nous fait comprendre que le désir de voir l’impossible est plus fort que la représentation possible qui nous est offerte. Avant de rechercher les raisons cachées de ce paradoxe, nous allons étudier la réalité plastique qui le supporte. L’image possible du Pont, quoique difficile à percevoir, car inattentive à notre désir, n’en sera pas moins facile à expliquer. (a) L’ABSENCE DU CONTACT AU SOL. Malgré tout ce que nous avons pu dire précédemment, nous n’avons trouvé aucun argument établissant de manière définitive le contact des piles avec le sol. La seule trace de contact, que nous ayons trouvée jusqu’ici, prend la forme d’une ligne virtuelle s’apparentant à une fuyante censée régir l’éloignement des piles au sol. Malheureusement, lorsque nous regardons la figure n° 5, cette interprétation est contredite par la non convergence de cette fuyante (point n° 1) avec ses homologues de la façade (P.F.). L’impossibilité de la figure se fonde sur cet écart à la théorie perspective, mais c’est aussi sur cet écart que nous pouvons décider d’en faire une figure possible. En lui refusant un parcours au sol, cette ligne, qui s’élève alors peu à peu dans les airs, devient l’indice du raccourcissement des piles. Cette autre interprétation a pour avantage de lui conserver son statut de fuyante, tout en ne dérogeant pas aux principes de la perspective. En effet, cette fuyante maintenant inclinée se dirige vers un point de fuite (point n° 2) situé à la verticale du point de fuite principal (P.F.), afin d’exprimer une diminution régulière des hauteurs. En fait, plus qu’une fuyante ambiguë, nous avons une ambiguïté de la fuite, car ce n’est pas tant la ligne, elle-même, que le choix de son point d’arrivée qui conditionne l’interprétation de la figure. En effet, en passant du point de fuite n° 1 au point de fuite n° 2, nous faisons le trajet qui sépare l’impossible du possible. Mais quelles sont les caractéristiques de cette figure possible ? La figure, ainsi produite, est une figure ouverte et portée. Ouverte car les dernières piles s’élèvent progressivement au-dessus du sol, portée car, la première pile située à gauche est le lieu du contact au sol de l’ensemble de la construction. On le voit cette solution ménage habilement toutes les composantes plastiques de cette figure. Nous avons bien un sol, mais celui-ci n’est pas en contact total avec les volumes. Nous avons bien des fuyantes, mais celles-ci sont disparates, et n’aboutissent pas toutes en un point unique. Certaines, au sommet, se dirigent vers un point de fuite placé sur la ligne d’horizon, tandis que celle qui relie les bases rejoint un point situé à la verticale du premier. Cet écart s’explique par le fait que la façade de ce soi-disant Pont n’est pas rectangulaire. La fuyante inclinée, qui se dirige au-dessus de la ligne d’horizon, nous donne en fait l’orientation du plan montant, qui, en réunissant les bases des piles, régule ainsi leur raccourcissement. C’est là que réside sans doute la difficulté que nous avions à percevoir la possibilité de la figure. Dans l’attente de l’image d’un pont ordinaire, nous refusions d’en biaiser la base et préférions, afin de lui conserver sa fonction, en faire une figure impossible. C’est ainsi que les lois de la perspective nous font comprendre que le Pont de B. n’est pas et ne peut pas être un pont. Essayons maintenant une deuxième méthode qui nous permettra de nous rendre à cette même évidence. (b) L’ABSENCE DE SOL. Pour parler d’un contact au sol, nous avons besoin de la présence de ce dernier. Ainsi, montrer l’absence du sol suffit à empêcher tout contact, y compris celui partiel et possible que nous venons de postuler au paragraphe précédent. Nous avions déjà noté l’absence de traces directes de sol : aucun élément ne vient en effet nous donner le sentiment de la présence d’un plan horizontal. Qui plus est, comme nous l’avions aussi évoqué, aucun indice indirect ne vient combler ce manque. Pas d’ombre portée venant s’étaler au pied des piles, ou de végétation pour recouvrir leurs bases. Cette troisième vision du Pont aboutit ainsi à une construction ouverte et possible. Mais, à l’encontre de l’interprétation précédente, l’absence totale de sol en fait une figure volante. Cela ne change d’ailleurs rien à la problématique perspective. La ligne oblique, qui nous a si longtemps occupés, demeure une fuyante inclinée exprimant le raccourcissement progressif des piles. Seule différence anecdotique, la première pile ne pouvant plus reposer sur un sol qui n’existe pas, flotte en même temps que les autres dans un espace illimité. Interprétation raisonnable et logique qui, en étant la plus proche de la réalité plastique, réclame le moins de constructions mentales. Pourtant, bien peu de personnes consentiraient à voir en cette image une forme décroissante flottant dans un espace indéfini. Aussi, pour les personnes incapables, malgré nos conseils avisés, de cette vision là des choses, nous avons sous la main une méthode infaillible : les figures retournables.

Faisons une expérience, et retournons la figure n°1. Ce Pont, dont l’impossibilité nous poursuivait sans que nous puissions nous en détacher, se transforme subitement en un objet inconnu mais possible. Ainsi, un simple renversement de l’image bouleverse totalement la perception que nous avions de ses composantes. La feuille blanche, qui incarnait jusqu’alors un sol que nous imaginions sans le voir, devient un ciel immaculé, et, les yeux levés au ciel, nous contemplons la base d’un objet volant au-dessus de nous. De plus, en supprimant le sol, ce retournement permet d’ouvrir vers le ciel la figure que nous croyions jusqu’alors fermée. Les piles ne touchant plus terre se perdent dans les airs, sans rencontrer le moindre obstacle, le moindre plan sur lequel venir buter. Alors, faute de limite terrestre, elles laissent percevoir une diminution de taille régulière et leur raccourcissement progressif devient une évidence. Toutes ces modifications font de cet objet devenu volant une figure possible, pour laquelle nous ne pouvons imaginer, ni même nous souvenir, de la moindre impossibilité. Ce passage de l’impossible au possible par un simple retournement pourrait apparaître comme exceptionnel, pourtant nous allons voir que ce mécanisme est à l’oeuvre dans d’autres images.

ADDENDUM

|

|||