ARTICLE |

"Ralentissement de l'espace" |

||||

|

|||||

Février 2013 PLAN ET PAGES La perspective ralentie est un système perspectif qui donne le sentiment au spectateur que l'espace qu'il contemple, architecture, sculpture, théâtre, peinture,... est moins éloigné qu'il n'est en réalité. Nous allons donc essayer, en six petites pages, de cerner les moyens et les effets de cette illusion.

1. PERSPECTIVE RALENTIE ET ARCHITECTURE Voyant cette gravure de la place Saint Pierre à Rome, vous pourriez penser que Piranese, après l'impossible escalier de L'arche gothique, Planche XIV des Carceri d'Invenzione, a cherché une nouvelle forme d'impossible. Les fuyantes des deux galeries rectilignes proches de la basilique se rejoignant bien au-dessus de la ligne d'horizon, ces dernières semblent s'élever dans les airs. Cette situation n'est pas, en son principe, interdite en ce qu'elle permet d'exprimer un plan incliné montant. C'est ainsi qu'à contempler cette gravure, vous pourriez avoir le sentiment que le sol, situé au-delà de la place ovale, monte vers la basilique. Nous devrons donc en passer par le plan de l'édifice pour connaître le fin mot de l'histoire.

Ce dernier, présenté ci-dessous, permet de comprendre la supposée erreur de Piranèse. Les deux galeries concernées ne se dirigent pas vers le point de fuite central. La galerie gauche déviée vers la gauche, possède son propre point de fuite situé à gauche du point de fuite central, tandis que la seconde galerie déviée vers la droite a le sien à droite. L'écartement progressif des deux galeries relève de la perspective ralentie mais, ici, son utilisation parait aller à l'encontre de la monumentalité de l'édifice et le but recherché par l'architecte ne semble pas des plus évidents. En cette partie de la place, l'écartement progressif des deux galeries vient contredire la diminution apparente de largeur devant normalement découler de leur éloignement vers le lointain. Se rendant compte que les largeurs ne diminuent pas autant qu'elles le devraient, notre système visuel va en déduire que l'extrémité de la place, l'escalier et la façade de la basilique sont plus proches de nous qu'ils ne le sont en réalité. Cela entraîne une monumentalité plus importante de la façade. Mais, un autre but architectural était sans doute recherché. Dans cet environnement apparemment frontal, d'éléments apparemment perpendiculaires, notre système visuel va encore interpréter le ralentissement de la largeur de la place comme un accroissement progressif de sa largeur. Ce qui, me direz-vous, est bien le cas. Si ce n'est que notre perception, trompée par son attente d'une architecture rectiligne et perpendiculaire, peut en arriver à exagérer et amplifier la réalité de cet écartement. Cette place, qui s'élargit sur le plan, s'élargira encore plus dans nos têtes.

D'un point de vue plastique et perspectif, nous aurions donc là une véritable perspective ralentie, au sens où une déviation des points de fuite, éléments fondamentaux de toute perspective fuyante, est ici employée. Mais, si vous avez eu la curiosité de lire la page intitulée Perspective accélérée et architecture, vous sauriez déjà que nous n'avons là qu'un début d'ébauche de perspective ralentie appliquée à l'architecture. Pour que cette place fut vraiment ralentie, il aurait fallu appliquer des agrandissements progressifs à l'ensemble des éléments constitutifs des deux galeries. 2. PERSPECTIVE RALENTIE ET LETTRES Dans une gravure de 1525 (voir Baltrusaitis, page 13), Dürer avait, quant à lui, appliqué la dite perspective ralentie au dessin des lettres sur des architectures. Ainsi, pour compenser la diminution apparente des lettres les plus éloignées, l'artiste a inventé un système qui augmente leur hauteur au fur et à mesure de leur éloignement. Ainsi, le texte reste lisible et, du point de vue du spectateur, tout semble de taille égale.

Ainsi, grâce à ce système optique, l'ensemble des agrandissements progressifs s'opère sans qu'aucun ne soit oublié. Tant la hauteur que la largeur et l'espacement des lettres sont soumis à la perspective ralentie, de même que les interlignes. Que demander de plus ? De nos jours, "en couchant la colonne de Durër", Gerhard Schweizer a réalisé cette allée en hommage à El Lissitzky, Le texte est écrit sur des piliers de béton, dont la hauteur progressive, qui va de 3,60 à 5,10 m, permet de compenser la diminution apparente due à l'éloignement .

Mais, faute de fuyantes et de points de fuite, nous devrions en ces deux exemples, parler d'un ralentissement de la diminution plutôt que de perspective ralentie. La diminution de taille est un des plus anciens procédés de représentation de la profondeur. Elle est due à une défaillance ou une qualité, comme vous l'entendrez, de la vision humaine, qui veut que plus un objet s'éloigne de nous, plus il semble diminuer de grandeur. C'est ainsi qu'une diminution régulière de la taille des personnages sur une feuille blanche peut suffire à donner l'illusion de la profondeur. 3. PERSPECTIVE RALENTIE ET SCULPTURE En l'an 1646, Athanasius Kircher a ainsi représenté la colonne Trajane à Rome. Mais nous sommes là en présence d'un mythe puisqu'en dépit de la légende, le bandeau de la frise de la colonne ne s'agrandit pas en raison de son éloignement.

Dans un ouvrage de 1652, Le révérend père Jean du Breuil avait élargi le problème à la sculpture. Problème pourtant connu depuis l'antiquité. C'est ainsi que dans ses Chiliades, Tzetzès, écrivain byzantin du XIIe siècle reprenant Pline, raconte : Phidias et Alcamène avaient été chargés de faire deux statues de Minerve destinées à être placées au-dessus de colonnes très élevées. Alcamène, qui n'avait pas, comme Phidias, étudié la perspective et la géométrie, donna à la déesse des formes délicates et féminines. Phidias, au contraire, la représenta les lèvres ouvertes, les narines relevées, calculant l'effet pour la hauteur qu'elle devait occuper. Le jour de l'exposition publique, Alcamène plut et Phidias faillit être lapidé. Lorsqu'au contraire les deux statues furent en place, l'éloge de Phidias était dans toutes les bouches. Alcamène, au contraire, et son ouvrage, ne furent plus qu'un objet de risée.

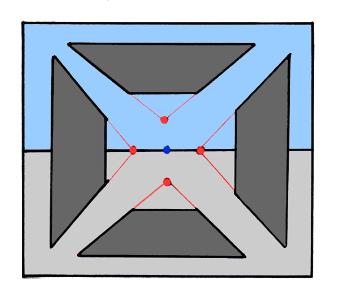

Les mécanismes étant les mêmes, nous pouvons opposer à ce système ce que nous avons déjà dit à propos des lettres de Durër. Nous sommes ici dans le ralentissement des diminutions plutôt que dans une véritable perspective ralentie, qui, pour être qualifiée ainsi, devrait être basée sur un système perspectif, complet et régulé, dont les règles seraient détournées afin d'accéder à une représentation toujours illusoire mais ralentie de la profondeur. FIN DE PAGE RALENTIE Une véritable perspective ralentie devrait donc opérer une déviation de certains points de fuite. Déviations qui, pour aller au plus simple, pourraient être rendues par le croquis présenté ci-dessous. Le point de fuite central habituel est représenté en bleu. Ce dernier est essentiel en ce qu'il marque l'écart par rapport à la norme mais aussi en ce qu'il concernera tous les éléments d'une représentation ou d'une architecture qui ne sont pas affectés par les ralentissements appliqués aux autres éléments. Les autres points de fuite marquent donc l'agrandissement progressif vers le lointain des plans qui s'éloignent. Dans une image, cet agrandissement dévie de leur trajectoire attendue les fuyantes de ces plans.

Le ralentissement des volumes n'a guère été concluant. Bien qu'elle pose des problèmes qui n'ont pas encore été résolus, la place Saint Pierre est pour lors le seul espace réel dont nous pouvons dire qu'il utilise, dans une certaine mesure, une véritable perspective ralentie. Nous allons, avec la page suivante, voir comment la peinture se sert des différents ralentissements que son espace à deux dimensions met à sa disposition. PAGE PRÉCÉDENTE : Perspective accélérée et dessin

WEBOGRAPHIE BIBLIOGRAPHIE ICONOGRAPHIE DÜRER Albrecht , Lettres sur un mur, gravure, 1525 (à voir dans Baltrusaitis, page 13).

|

|||||